I. État des lieux

L’art moderne a été traversé de courants dont la démarche reposait le plus souvent, à l’exception notable de Dada, sur une parcelle du problème que le monde nous oppose : impression, expression, construction, futur, production, etc., suivie de la terminaison d’usage. C’était le point d’accroche d’où les assauts partaient. La situation, comme morceau de temps, comme fragment organisé et intense de vécu, est la dernière parcelle possible. Après elle, il n’y en a pas d’autres.

L’histoire de la modernité en art est celle d’un élargissement progressif des préoccupations artistiques, partant de pratiques restreintes telles que la peinture ou l’architecture, pour aboutir au problème de la production du monde. La situation en est l’aboutissement logique. Elle pose le problème du vécu au moyen de l’art, se situe donc par rapport au tout (l’existence même), ferme à jamais la porte des spécialités. Que reste-t-il après un fragment de vie ? Rien que la vie tout entière. La situation était déjà le moyen moderne de cette exigence. Après les situationnistes, donc, il n’y a plus d’art moderne. Et après l’art moderne, il n’y a plus d’art tout court.

Le capitalisme a repris à son compte tous les fragments du problème, en pillant comme à son habitude le cadavre de ses ennemis. De là les bus-boîtes de nuit, la vente d’expériences à vivre et autres happenings publicitaires. Parallèlement, le passage des situationnistes ne permet plus d’envisager la réalisation de nos désirs sous un angle particulier. Non seulement nous n’avons plus de parcelle sous la main, mais l’unification marchande du monde ne peut être combattue que par un projet unitaire. Le monde est à refaire. Ce projet unitaire doit intégrer les percées les plus valables du domaine artistique dans une synthèse nouvelle. C’est en envisageant la totalité de la société, et en y opposant ses propres conceptions, que ce projet pourra être qualifié de révolutionnaire. C’est en envisageant la production de formes au sein de cette nouvelle unité que l’on surmontera la faillite de l’art, si éclatante. On se défait ainsi des révolutionnaires professionnels, des spécialistes de la politique aussi bien que des artistes contemporains. Deux impasses font une fenêtre.

Les avant-gardes cybernétiques d’aujourd’hui l’ont mieux compris que nos camarades. Il est vrai que les anciennes formes d’art, allant du dessin au cinéma, sans oublier toute la littérature, sont des coquilles vides, des prétextes à transaction, des exonérations d’impôts, des passe-temps pour femmes de milliardaires. Ce sont les déchets d’une époque révolue. Mais les “réseaux sociaux” offrent une synthèse informatique de ces anciens moyens. Ils établissent à leur façon une forme de communication renouvelée, comblent le vide laissé dans la culture après la deuxième moitié du XXe siècle. La culture n’en est plus à sa phase capitaliste de décomposition, mais à sa phase cybernétique de recomposition.

La période actuelle prouve à un degré caricatural la vérité du matérialisme dialectique, selon lequel la structure économique conditionne les strates culturelles, philosophiques, politiques de la société. Les ordinateurs et leur logique ont d’abord modifié la façon de produire, bouleversé l’économie, permis le développement d’une finance quasi-automatisée ; et voilà que cinquante ans plus tard, ils prennent en charge l’intégralité des comportements et des modes de pensée. Rien, surtout pas le langage, n’a été laissé intact.

Cette recomposition cependant, poursuit la décomposition de la culture en l’alignant sur la technique, reconnue par notre temps comme seul terrain possible de la vérité. Cette absurdité idéologique, qui attend des révélations des calculs et des circuits imprimés comme d’autres l’attendaient des dieux, est absolument fausse dans sa conception de l’humanité ; mais elle est cependant vraie, en ce sens que les ordinateurs sont les plus récents agents du développement du capitalisme, donc de la production actuelle. Ils sont bien la vérité de ce monde-là. Mais il s’agit justement d’en bâtir un autre.

Cette réduction informatique de la culture se présente comme le comble de la modernité. Elle est en fait résolument anti-moderne. Ou plutôt, cette mise au pas informatique exploite la fascination des modernes pour la machine à ses propres fins. L’automation n’était pour les courants les plus éclairés du XXe siècle qu’un moyen. La finalité du projet moderne était la constante affirmation du présent sur le passé, du vivant sur le mort. L’exigence d’être de son temps était inséparable de l’ambition d’une histoire consciente ; ce qu’empêche précisément la tyrannie technologique. L’informatique est le moyen de planifier, rationaliser, chiffrer les conduites et les productions. Des choix individuels et collectifs sont quotidiennement délégués aux ordinateurs. Par là, la domination de la marchandise se perpétue et s’étend à tout. C’est le vieux monde qui mue pour éviter l’irruption du nouveau.

Si l’on observe le mouvement actuel au niveau du langage, la récupération de la modernité par la cybernétique saute aux yeux. Toute l’époque vit au rythme d’un mélange de situationnisme et de futurisme dégradé. Par exemple, les mots en liberté d’aujourd’hui sont affranchis de la syntaxe, de tout lien logique, de tout développement. Ils sont simplement précédés d’un dièse. On sait que Marinetti se proposait dès 1912 d’abolir de telles conventions d’écritures. Il souhaitait en particulier l’abolition de la ponctuation, qu’il voulait remplacer par des symboles mathématiques ou musicaux, si l’on en croit son Manifeste technique de la littérature futuriste.

De là l’analogie de forme entre la poésie futuriste et le langage cybernétique, emprunté aux programmeurs. La démarche est la même : ces mots sont là pour adapter le langage à l’expérience nouvelle d’une vie changée non plus par l’industrie, mais par l’ordinateur. Chacun imite pour cela le langage informatique, comme Marinetti espérait imiter celui de la machine. Chacun imite donc un programme, envie jusqu’à l’absence de syntaxe des ordinateurs. Chacun semble chercher à prouver du mieux qu’il peut l’égalité cybernétique des hommes et des machines dans le « traitement de l’information ». Chacun passe d’un « mode » à un autre, sorte d’articulation limitée de propriétés et de fonctions, qui s’additionnent pour définir l’individu (c’est ainsi qu’on élabore un objet informatique). Chaque moment vécu se traduit par un inventaire, un « journal d’activité », une séquence dont la structure demeure identique mais dont les termes changent. Ils n’ont pas encore d’implants qu’ils sont déjà des robots.

Mais malgré cette extrême ressemblance dans les moyens, les finalités sont diamétralement opposées. Marinetti espère avec l’homme-machine rompre avec l’intelligence logique. Sa poésie futuriste est elle-même une étape de destruction du langage comme matière de l’intelligence. Il souhaite se débarrasser de son intelligibilité, dit explicitement renoncer à être compris. L’artiste italien part d’une considération poétique par excellence : celle de l’incommunicabilité du vécu, de la nécessité de tordre musicalement (ici machinalement) le langage pour lui faire évoquer l’expérience qu’il ne parvient pas à dire. Marinetti vise en fin de compte une fusion pré-animale avec la machine, qui permettrait à l’homme de faire corps avec la matière même. Il abandonne toute possibilité de communication, et cherche à se défaire de cette conscience encombrante qui divise l’homme avec lui-même et le sépare, même partiellement, du monde matériel.

La cybernétique n’abandonne pas le langage au profit de la matière elle veut bien plutôt pénétrer la matière de langage. La « matière programmable » à laquelle ses chercheurs aspirent est une réduction de la matière à son langage qui ne connaît que les nombres. Réduction opérée non plus dans sa représentation (celle-là même que rejetait les poètes) mais dans son existence même. La matière ainsi produite doit être aussi manipulable, intelligible et fluide qu’une suite mathématique – devenir une substance idéale, rationalisée, purement quantitative. Que le monde ne soit plus qu’un code, circonscrit à priori dans les bornes du fonctionnement informatique, et pourquoi pas dirigé par une intelligence artificielle.

Loin de critiquer comme les modernes la pauvreté de ses moyens, la cybernétique prend le problème à revers : l’informatique entreprend de réduire techniquement le monde à ses catégories. Elle est en ce sens anti-poésie. En attendant cet appauvrissement effectif de l’univers, l’informatique opère déjà dans la culture, par la synthèse d’anciennes formes de communication, une réduction des expériences, des sensibilités et des perceptions de ce monde.

Si l’on comprend le spectacle attaqué par les situationnistes comme le visage du capital, comme l’activité aliénée de l’humanité lui revenant sous forme d’images, images auxquelles la société doit adhérer et se conformer, la refonte informatique de la culture se présente comme une démocratisation du spectacle. La production centralisée d’images fait place à la généralisation des moyens de production spectaculaires. Il faut comprendre ce qu’il y a d’étonnant et d’inédit dans ce fait banal que chacun ait dans la poche le moyen de faire un film. N’importe quel quidam est désormais un « centre de circulation simple » pour reprendre une expression de Marx qui s’appliquait avant cela aux salariés, et à l’argent. En devenant espace de diffusion, c’est-à-dire un marché formel où se retrouvent ces centres de circulation simple, le réseau brise un monopole. Il parachève la séparation des individus. Il établit une concurrence dans le spectacle, où chacun peut espérer l’emporter. La revendication moderne de participation se retrouve dégradée en interactivité, et en contribution individuelle aux flux d’images voués à la contemplation de tous.

Les anciennes pratiques de représentation, écriture, dessin, photographie et cinéma (vidéo), sont employées à tout moment par nos contemporains pour circonscrire leur vécu dans les bornes d’un souvenir socialement acceptable, pour écrire au jour le jour leur propre histoire officielle. Par suite, cette histoire tronquée est portée sur le réseau comme la marchandise au marché, pour être mise aux enchères. Chacun parodie dans sa vie quotidienne la marchandise, qui tire sa misère d’être produite dans le seul but d’être échangée. Chacun cultive vis-à-vis de soi la même distance et le même désintérêt que le possesseur de marchandises a pour sa marchandise propre, dont il n’a au fond que faire et qu’il veut avant tout écouler, contre laquelle il espère obtenir l’objet de son désir. Le vécu n’est plus que la valeur d’échange d’une reconnaissance sociale informatisée.

La mise en conformité répétée de tous ces moments par le biais des outils d’écriture ou de capture d’image informatique, comme étape préalable à leur vente formelle sur le réseau, façonne la perception au point où la vie apparaît seulement comme une agrégation fragmentaire d’instants à valoriser, au sens économique du terme. Il n’y a à extraire des événements qu’une suite de situations marchandes. La réitération d’un seul et même mode opératoire, techniquement et socialement déterminé, transforme le vécu en esclave, en support matériel d’un processus de valorisation symbolique, dont il n’est qu’un moment. Ce temps sans continuité n’est plus qu’une machine à souvenirs. Le vécu ne vaut désormais que pour son contraire, comme si l’on ne songeait qu’à tirer un beau cadavre d’un vivant.

L’expérience, à l’inverse, même celle d’une œuvre d’art, ne mérite ce nom que par sa capacité à bouleverser notre façon de voir et d’agir, c’est-à-dire à être articulée dans un second temps à l’existence. Avec ses nouveaux outils informatiques, la marchandise intègre le vécu à une version formelle de son cycle économique, et interdit de fait tout expérience en interdisant tout retour du vécu dans la vie. Le vécu est au contraire exporté “en ligne”, gonflant les statistiques du rôle de chacun, devenu cet alter ego informatique. Cette perte organisée de l’expérience entraîne logiquement la perte de qualité de tous les moyens d’expression, appauvris à la source. Privée des moyens de s’affirmer, la subjectivité se dissout dans le protocole.

Si l’on reprend l’exemple des hashtags futuristes, tout le monde sait désormais que la récurrence d’un mot fait l’objet de spéculations, évalue l’effet d’une campagne de publicité, recense les consommateurs d’une marchandise donnée. L’archivage de sa vie que chacun poursuit avec un acharnement bureaucratique permet, outre la surveillance généralisée, l’accumulation de données statistiques et comportementales à revendre. La marchandise se retourne sur elle-même : le compte-rendu réifié du vécu capitaliste devient source de valeur.

C’est ainsi que notre société, dans toute sa prétention à la modernité, revient dans la culture au niveau des premiers peuples. Le conformisme inouï de notre époque, permis par la disparition techniquement assistée de l’individu, nous ramène à la conscience primitive. Avec son développement ininterrompu mais non dominé, le capitalisme joue dans ce rite, comme n’importe quelle communauté archaïque, sa conception de l’existence. Comme toute société unitaire, elle assure par là sa perpétuation, une apparence d’éternité et une adhésion mystique à son ordre social. La marchandise, ayant colonisé à partir du travail la totalité de l’existence, et établi au niveau mondial une seule manière valable d’embrasser la vie, étouffe toute aspiration à une histoire consciente.

II. perspective

Il va de soi que l’avènement de cette société unitaire mondiale, dotée d’une seule langue techniquement uniforme, d’une unique attitude vis-à-vis du monde, n’a été rendu possible que par l’échec du mouvement révolutionnaire des deux siècles passés. Inversement, la possibilité d’un monde nouveau, synthétisant les éléments valables du projet moderne, est suspendue à la nécessité d’une révolution. Ce n’est que libérés du fétiche de la valeur marchande que les rapports des hommes entre eux deviendront réellement transparents (le mot est de Marx), qu’ils seront débarrassés de tout caractère mystique, donc de tout reste de religion, de soumission aveugle à un État, au capital, ou à tout autre représentant d’une fatalité extérieure. C’est le préalable à tout usage libéré du temps.

La cybernétique au contraire, poursuivant l’usage capitaliste des machines, qui soumet l’homme à leurs rouages au lieu de l’inverse, se propose de réaliser techniquement cette fatalité extérieure sous la forme d’une intelligence artificielle. Elle cherche à donner à la puissance aliénée de l’humanité une consistance matérielle – et non plus sociale – inédite. Elle espère obtenir du fétiche un dieu marchand, tirer de la croyance la chose vraie. Une fois déléguée toute la puissance productive des hommes aux machines, une fois articulée la puissance physique de l’industrie à la puissance calculatrice des ordinateurs, il ne reste qu’à confier l’ensemble au calculateur suprême. Quand bien même la cybernétique n’y parviendrait pas, elle réussirait tout de même à édifier une vie rationalisée à l’extrême, intégralement bureaucratique.

À cette croisée des chemins historiques, qui tient sur cette unique alternative (cybernétique ou révolution) s’ajoute une troisième et dernière voie : celle d’une régression terrible, voire de l’anéantissement pur et simple de toute société humaine par une guerre, ou par suite des destructions infligées au vivant et à la nature. Il n’y a donc rien à attendre. Pas de négation fatale vers le mieux, simplement un jeu historique auquel il faut prendre part, qui est l’autre nom de la lutte des classes. Nos chances sont maigres. Mais lutter dès à présent pour une vie meilleure est la seule chose qui puisse préserver qui que ce soit, même un tant soit peu, de l’air vicié de notre époque.

La révolution n’est qu’un moyen, qui sera d’autant plus attrayant que sa fin sera éclairée. L’existence dont nous parlons se trouve au-delà. L’art est après tout un miroir avancé de la vie, nous dit Breton. Il faut rendre visible à tous ce qu’il y aurait à gagner, dans tous les domaines, au lieu que chacun s’obsède continuellement avec ce qu’il aurait à perdre. Aussi pauvre soit-elle, la cybernétique ne s’effondrera pas toute seule. Notre tâche est de creuser l’écart entre la misère actuelle et ce qui se trouve au-delà, pour hâter sa chute.

La modernité peut se comprendre comme le versant culturel de la contradiction des forces productives et des rapports de production ; l’art moderne s’est efforcé de trouver des usages positifs à l’industrie, de penser et d’expérimenter son pouvoir libérateur et à travers lui, la venue d’une société nouvelle ou plus modestement, dès Baudelaire, d’adapter les formes de représentations à un environnement remodelé par la machine (la forme des villes, les bateaux, etc.). Un tel travail doit s’appliquer à l’informatique, avec pour objectif de transformer les machines elles-mêmes. Les ordinateurs et leur ambition numérique de chiffrer la réalité possèdent dans leur fonctionnement un rapport étroit à la logique capitaliste, ils sont eux-mêmes portés par une logique abstraite, strictement quantitative, où les contradictions réelles disparaissent sous un amas de nombres et de graphiques. Ils étendent aussi loin que possible la réification.

Pour autant, blâmer la technique est une ruse facile : cela évite de poser le problème de l’usage et du développement capitaliste de celle-ci. L’informatique est le bras armé des propriétaires du réseau, comme la machine opprime le travailleur parce que, dans un contexte capitaliste, elle devient le membre du tyran qui la possède. Il faut s’en emparer et s’en servir. L’autonomie des ordinateurs, supérieure à celle de la machine industrielle, pose de manière plus brûlante la nécessité de les dominer et non de s’en remettre à eux pour leurs seules capacités d’optimisation et de gestion. Pour le moment encore, ils réduisent les hommes à être leurs rivaux malheureux.

Tout le monde sait que l’informatique permet aussi la diffusion gratuite, la reproductibilité absolue et quasi-infinie d’un nombre incalculable d’écrits, ou d’autres produits de la culture. Les ordinateurs permettraient même, à terme, une automatisation complète de la production, qui doit être réorganisée d’autant plus urgemment par les producteurs eux-mêmes, et pour la qualité de leur vie. L’informatique rend pour la première fois dans l’histoire une telle socialisation facile. En évaluant et en mettant en commun des données concernant les besoins réels de la société, celle-ci pourrait connaître, sans avoir à passer par une quelconque concurrence, la quantité du travail à fournir et en déduire sa répartition. La concertation et la coopération réduirait presque à rien le temps passé à la reproduction matérielle de la collectivité.

Les usages anti-sociaux de l’informatique tomberont d’eux-mêmes, si et seulement si la séparation (tant celle du travailleur et des conditions du travail que celle des individus entre eux) est abolie dans la pratique. L’usage actuel des interfaces est indissociable du salariat, et de cette forme spécialement méprisable qui est celle des emplois de bureau. La vie d’aujourd’hui, qui se réduit à un cycle interface – vécu – interface, n’est qu’une compensation nécessaire au manque de liberté pratique qu’implique la condition salariée. Elle offre à l’individu coupé de tout l’illusion d’une présence au monde, dont elle aurait supprimé le « mauvais côté ». Ce complément, qui est aussi une extension du quotidien aliéné, n’aura plus de raison d’être si l’on réalise les besoins légitimes qu’il est censé pallier. Il se dissipera d’autant mieux que sa fonction économique de collecte d’informations disparaîtra avec les capitalistes qui en tirent profit.

Que faire alors d’un monde de producteurs librement associés, n’ayant plus à vendre les produits de leur travaux pour reconnaître leur activité comme sociale, œuvrant donc de manière concertée et consciente à leur histoire, où chacun n’est plus lié sa vie durant à une tâche morcelée et stupide, ni au détenteur des conditions du travail, qu’il s’agisse du propriétaire d’une usine, d’un programme ou d’un réseau ? Tout est à refaire dans le sens d’un usage poétique de l’existence, d’une « intensification de la vie de la société des producteurs » (Marx), d’une suprême réalisation de l’individu permise par la liberté collective, d’une revitalisation de la nature. Nous voulons l’enfance retrouvée à volonté, comme fait social et non plus simplement individuel.

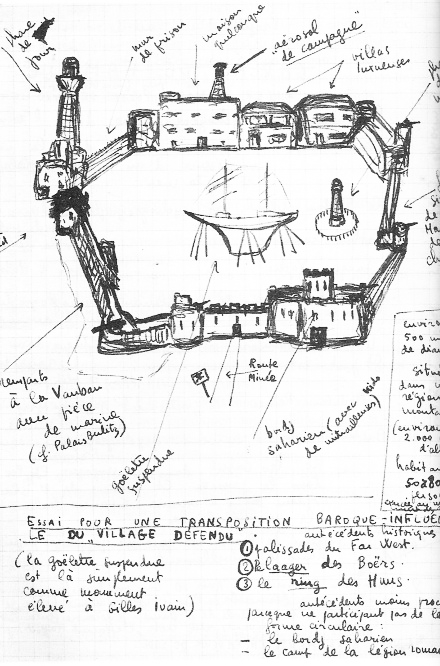

De cette enfance de l’humanité, reprendre le lien à la réalité cosmique dans lequel vivaient les communautés archaïques, mais avec les nerfs fortifiés de la connaissance scientifique, de la liberté historique et de la puissance technique, conquis plus tardivement. Construire des lieux en s’appuyant sur une exigence formelle héritée des meilleurs exemples des anciens beaux-arts (de Vinci, Malévitch, etc.), retrouver même avec la machine la maladresse attentive des primitifs, non plus ordonnée autour du mythe, mais extrayant de la poésie son sens de l’association, d’articulation sensible et mouvante des plans et des ambiances. Habiter ces terrains de jeu, qui influenceront des conduites et des attitudes nouvelles, puisant dans les aventures les plus valables de l’enfance, permettant à chacun de se tenir au plus près ou au plus loin de la course céleste, du cycle du jour et de la nuit qui rythme encore trop mécaniquement nos existences.

L’affirmation du caractère passager de la vie, d’où vient sa haute estime de l’oubli et du renouveau, est indissociable du projet moderne. Elle est même indissociable de toute conception libérée de l’existence et de toute critique révolutionnaire, puisqu’il s’agit d’établir la supériorité du vécu sur tous les vieux démons du passé, de l’habitude et de la tradition. Mais cette affirmation est contredite par la nécessité d’établir un monde viable, qui n’épuise pas les ressources d’une planète déjà mise à mal. Le projet moderne, même si sa finalité était tout autre, se voit traversé, à cause de sa fascination pour l’industrie, d’une vision qui se rapproche de l’exploitation marchande du monde. La modernité se rapproche de la mode en ce sens qu’elle espère un cycle accéléré, sans cesse renouvelé, des sujets et des objets. Cette exigence du renouveau, cette affirmation du présent, sans être abandonnée, doit être réalisée d’une façon qui tende à remédier à la situation désastreuse dans laquelle se trouve la terre, la mer et l’air d’aujourd’hui. C’est cette contradiction que doit résoudre la vie nouvelle.

Nous avons un monde à faire naître, mais ce tout demeurerait inaccessible si l’on ne pouvait le scinder en ses parties. Ces facettes du problème permettent de corriger l’activité humaine dans le sens d’une réduction de la division du travail. La synthèse que nous désirons repose sur la liaison intime de trois dimensions, qui correspondent chacune à une nouvelle utilisation de disciplines passées : toute production s’efforcera de posséder une dimension esthétique et constructive, alliant les anciens domaines de l’artiste, de l’ouvrier, de l’ingénieur et de l’architecte, pour édifier une passionnante scénographie de la vie ; une dimension scientifique et écologique, alliant la physique, la biologie, les mathématiques etc., qui fera usage de la connaissance profonde que notre société a de la nature pour enfin établir avec elle une harmonie nouvelle ; une dimension poétique et comportementale, qui réunira le jeu d’enfant, les découvertes de la poésie quant à notre perception et à la nature analogique de l’image, la musique et la danse, certains aspects du théâtre et de la psychanalyse (notamment sa compréhension du rêve), le sens de la fête, pour façonner à l’envie un véritable temps libre.

Nous n’avons pas sous la main d’exemples grandioses, de palais idéal à mettre sous les yeux. Il n’y a que çà et là des détails du tableau à construire. L’éolienne quadripale est un objet qui incarne à une échelle infime la synthèse dont nous parlons. C’est un mobile constitué de quatre plans obliques, chacun couvert d’un aplat de couleur, capable de capter les vents les moins puissants. Son mouvement peut être imperceptible ou extrêmement rapide. Les couleurs des quatre plans se mélangent ou se séparent au gré du vent. Ils se superposent ou se scindent progressivement ou brusquement. C’est une peinture moderne en mouvement qui accomplit sa fonction comme si c’était une danse. On imagine aisément des joueurs régler leur course sur celle de l’objet.

Une domination consciente et collective de l’appareillage technique de notre époque promet évidemment davantage. Les capitalistes eux-mêmes préparent l’usine automatisée prévue par la cybernétique. Ils ne laissent aux travailleurs qu’un rôle de supervision et de maintenance dans la phase productive et un rôle de production d’information dans la phase consommatrice, restructurée intégralement par les lois du travail abstrait. Le travail humain, comme nécessité matérielle, se réduit progressivement à rien. Ne restera finalement que sa nécessité sociale. Sa fonction de maintien de la division capitaliste de la société prolongera son existence pour un moment encore.

Le développement des capacités productives de l’humanité ne donne à choisir qu’entre deux fins du salariat, tel que nous le connaissons : sa réalisation intégrale par l’informatique ou son abolition véritable. La classe dominante, dans sa frange avancée, s’efforce d’enrober le salariat permanent d’un vernis ludique. Elle emploie pour sa falsification les éléments réactionnaires du jeu : la compétition (la concurrence investie par le désir de domination), la performance (l’auto-évaluation masochiste) et la spéculation (le vertige abstrait provoqué par les données et leurs fluctuations). Aussi dérisoire et mensongère qu’elle puisse être, la “gamification” est une concession du capital. Les propriétaires de la société savent que le salariat ne pourra être poursuivi et étendu qu’en étant déguisé en jeu. Cette dernière tentative de récupération contient l’aveu que, pour la première fois dans l’histoire, le jeu est en mesure de l’emporter sur son frère jumeau laborieux. La civilisation du jeu n’est pas une utopie. C’est une possibilité historique offerte par le mouvement réel de la société.

Nous ne voulons pas dire par là que le problème de la production du monde est résolu. Seulement que, une fois la société affranchie pour l’essentiel du fardeau de la nécessité matérielle, cette production du monde pourrait avoir lieu dans les conditions les plus libres qui n’aient jamais été. Qu’elle ne serait donc plus un travail, mais un jeu. Un jeu au sens de l’expression positive d’une solidarité entre le monde et nous ; de la prise de conscience et de l’exercice du dynamisme contradictoire, fondamental, du vivant (comme on dit qu’il y a du jeu) ; et, enfin, de la forme la plus élevée du passe-temps, comme temps librement construit et vécu.