C’est un paysage, donc un état d’âme. C’est paradoxal mais vrai : on habite plus dans le temps que dans l’espace.

— Joseph Gabel, La fausse conscience

Sous l’image, une légende résume l’anecdote en quelques mots : « Pour rassurer l’opinion publique en plein scandale de viande avariée, le président du Brésil s’est montré devant les caméras, dégustant un barbecue (sic) dans un restaurant. 21 entreprises brésiliennes sont suspectées d’avoir vendu et exporté de la viande périmée, parfois contaminée à la salmonellose, avec la bénédiction d’agents d’Etat corrompus. »

Source : France Télévisions

Ailleurs, autre image : « Face à la multiplication des récents scandales alimentaires, nous apportons ici, concrètement, la possibilité pour chacun de produire sa propre nourriture, grâce à cette serre connectée fonctionnant sur les principes de permaculture et d’aquaponie. Une prise de conscience collective est en train d’avoir lieu, la réappropriation de son alimentation est devenue un acte citoyen et politique. »

Source : Startup MyFood

Le temps où les contradictions du capital sont de plus en plus manifestes est aussi celui qui voit se déployer en miroir, dans une adhésion quasi-générale, le grand marché des solutions individuelles. Toutes participent à diffuser l’idée qu’il serait possible de vivre de manière non-capitaliste dans un monde capitaliste. Loin de constituer une menace pour l’ordre existant, les alternatives focalisées sur le registre du « local », et la myriade d’actions individuelles du même ordre, sont plutôt un appui utile au système.

L’empoisonnement général des hommes comme des écosystèmes est une conséquence logique de la manière de produire capitaliste et par là, ne s’en sépare pas. De l’aveu des scientifiques, l’état de dégradation de notre environnement est aujourd’hui tel, que la poursuite de la vie sur terre tient désormais à l’unique condition d’un changement « radical et rapide » du mode de production. Dans ce contexte, et alors qu’un rapport récent dévoilait que 100 entreprises étaient à elles seules responsables des trois quarts des émissions mondiales de gaz à effet de serre, la redirection des velléités révolutionnaires vers des actions inoffensives et compensatoires devient une condition indispensable au maintien de l’ordre existant. La mode des « alternatives locales », qui s’appuie sur la croyance en une suffisance parcellaire et autonome, est un puissant outil de diversion. Concentrées autour de la question de la survie de l’individu, ces tendances abandonnent toute perspective d’émancipation supérieure, et voient dans la satisfaction des besoins primaires une finalité ultime. L’homme devrait se faire à cette idée bien timide de la liberté qui consiste à manger, dormir, se reproduire, et n’en demander pas plus. Toute détermination sociale, toute histoire y est niée, l’existence réduite à une affaire de volonté personnelle. Chaque monade isolée peut choisir son mode de vie à travers une gamme de produits proposés, tout aussi indépendants, et surtout non-contradictoires. On pourrait ainsi paisiblement vivre « écolo » dans un monde empoisonné et en guerre.

Cette conception essentiellement bourgeoise de la liberté revient, comme le notait Lukàcs, à savourer sans ce soucier des autres hommes, une « liberté » que leur situation sociale ou leur tempérament propre peuvent offrir à des individus particuliers, et signifie donc rendre pratiquement éternelle, la structure non libre de la société actuelle. La morale naïve qui amène certains à croire que la révolution se joue dans la sphère des potagers privés, a sa contrepartie inévitable : le champ est laissé libre à la classe dominante pour la poursuite de ses saccages, et leur extension par d’autres moyens.

La pollution ne s’arrête pourtant pas aux portes des jardins en permaculture. Tout est lié en ce monde, de l’extinction des abeilles à la montée des océans. Un matin d’octobre 2017 toute une région de France se réveilla sous un ciel jaune, partout l’air sentait la cendre. Le phénomène fut expliqué plus tard par le passage d’un ouragan ramenant avec lui le sable du Sahara mêlé aux fumées d’hectares d’une nature incendiée quelques heures plus tôt au Portugal. Penser qu’un refuge puisse être suffisamment préservé des conséquences du changement climatique relève d’un fantasme dont il devient vital de se défaire. À l’inverse, la continuité du système actuel se joue sur le maintien de ce délire. C’est sur cette possibilité que les nouvelles technologies s’appuient.

Au sein des solutions individuelles, les dispositifs connectés ont un rôle bien spécifique. Ils se présentent comme des résolutions technologiques idéales dans un monde dont l’histoire et les responsables ont été exclus. La serre connectée, avec son système de monitoring et de partage des données met en scène la toute puissance des hommes vis-à-vis d’une nature qu’il serait possible de télécommander via une application mobile. On promet des rendements parfaitement maîtrisés dans un circuit clôt, débarrassé de toute dépendance au monde. N’ayant plus à subir les aléas climatiques, c’est un environnement contrôlé qu’on oppose à l’image d’une nature nécessairement imprévisible et chaotique. Les premières sociétés humaines étaient soumises à cette aliénation naturelle, que l’appropriation privative a ensuite transformé en aliénation sociale. L’homme n’a pas cessé de lutter pour sa survie, la bataille s’est simplement déplacée sur un autre terrain, le faisant passer d’esclave de la nature à celui d’esclave d’autres hommes.

De la même manière ici, au lieu d’une prétendue « autonomie », ces objets organisent plutôt le transfert d’une dépendance à une autre. Le dispositif numérique devient un point de passage obligé, une logique à sens unique à laquelle on ne peut que se plier, et dont le fonctionnement reste majoritairement étranger et invisible. Les plantes se soumettent elles aussi au protocole, intègrent cette nouvelle nature technologique où ne sont conservées que les variétés pouvant supporter la culture hors-sol, la boucle se clôt ainsi. Présenté comme maître du programme, l’utilisateur a dans la réalité une fonction subalterne puisque son rôle consiste à répondre aux sollicitations de l’application qui lui suggère de modifier tel niveau de PH, d’augmenter telle température dans la serre. Inutile désormais d’observer ou de comprendre les mécanismes naturels à l’œuvre dans ce qu’ils peuvent avoir de singulier et d’opérer des choix en conséquence, le dispositif réduit la complexité du vivant à une suite de chiffres qui tiennent lieu de processus de décision. Ainsi délègue t-on la part active de l’homme à la machine.

Le rapport au monde généré par de tels outils est une nouveauté historique, en même temps que l’aboutissement d’un vieil héritage rationaliste qui voudrait que chaque aspect de la réalité soit non seulement convertible en nombre, mais qu’il n’y ait rien au delà de ces quantités qui soit en mesure d’être sérieusement discuté ou défendu. La programmation informatique est l’expression d’un ordonnement magique de cette réalité absolument rationnelle. La puissance de la cybernétique réside dans le fait qu’elle explique le monde et le produit en même temps de manière à ce qu’il corresponde à cette image.

Au sein d’une telle société, l’homme n’a plus de relation avec son environnement – qu’il soit naturel ou humain – qu’à travers le filtre d’un dispositif dont il n’est jamais maître (le contrôle du programme est ailleurs) et qui est en mesure d’orienter ses conduites tout autant que d’altérer sa sensibilité. Il suffit d’observer autour de soi le rapport qu’entretiennent la plupart des utilisateurs de smartphones avec leurs objets pour comprendre ce qu’il adviendrait de notre relation au monde pour peu que celui-ci soit intégralement connecté. Ce serait l’alignement de tous les comportements sur le mode de fonctionnement de la machine, la réalité réduite à cette pauvreté quantifiable, au point ou l’on en viendrait à se demander ce que vivant « pouvait bien vouloir dire ».

À l’inverse, l’environnement cesserait d’être le support des saccages que nous connaissons actuellement si les hommes y étant directement associés, l’éprouvant sensiblement, pouvaient décider librement et consciemment de son usage. Puisque le régime de propriété l’empêche, c’est avec lui qu’il faut rompre en premier lieu. Il n’y a qu’à la condition d’un basculement sur des formes de propriétés collectives que la question des nécessités matérielles puisse se résoudre pour tous, au lieu d’être le privilège de quelques uns. C’est à cette société de producteurs n’étant plus séparés de leur production qu’il faut tendre, et rien de moins.

L’industrie a ici un rôle à jouer, en particulier parce que les développements technologiques récents en matière d’automatisation rendent caduque la vieille nécessité du vol du temps de travail d’autrui pour faire fonctionner la société. Dans le domaine agricole comme ailleurs, elle peut nous en libérer. Ses infrastructures, ses machines, ses réseaux lui confèrent une force de frappe qu’il faut reprendre à notre avantage, en supprimant les tâches répétitives et ennuyeuses, en cherchant à s’affranchir de l’aliénation d’une vie cyclique à laquelle se sont soumis des générations de paysans. À l’image des expériences menées par Masanobu Fukuoka au Japon, ces cultures veilleraient à épargner aux hommes le maximum d’effort physiques, en s’appuyant sur l’étude approfondie des écosystèmes, comprenant leur équilibre, leur capacité de régénération, leurs besoins.

La tâche gigantesque de revitalisation de la nature qui nous attend pourrait s’appuyer sur la puissance des machines, qui répandraient non plus des pesticides, mais des broyats de bois et de plantes formant un couvert végétal neuf sur les sols épuisés, couvrant des superficies considérables aux quatre coins du globe. Nous devons non seulement nous réapproprier ces outils, mais les changer dans un sens tel que leur fonction ne soit plus une fin sinistre : que leur mouvement et leur aspect s’adapte aux paysages et aux climats, aux saisons, au passage des hommes comme des animaux. Leur transformation serait guidée par la nécessité d’une articulation poétique prenant en compte la totalité de l’environnement, dans ses aspects les plus sensibles, et la convergence de disciplines et d’objets jusque là séparés. Peut-être la nuit les machines prennent-elles d’autres formes, adoptent-elles un autre rythme. Contrairement aux cicatrices laissées sur les territoires par les usines des siècles passés, ce monde là doit pouvoir être contemplé.

La séparation de la ville et de la campagne et l’opposition de leurs intérêts se sont atténuées à mesure que l’agriculture, d’abord séparée, a peu à peu muté en un secteur de l’activité industrielle, se soumettant aux mêmes logiques. Cette unification – disparate selon les territoires mais cohérente dans son mouvement général – s’est attelée à remplacer les particularités naturelles par une homogénéité méthodique (canaux de communications, infrastructures, transports, habitat) afin de créer un environnement ordonné et fluide, optimisé pour la circulation rapide des marchandises. Les espaces calqués sur ces modèles de rationalité se sont ainsi étendus jusque dans les anciennes campagnes. Malgré les efforts des aménageurs, ce ravage n’a cependant pas été suffisamment méthodique.

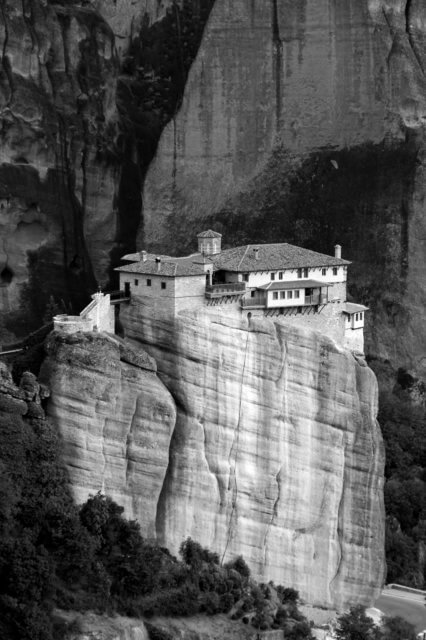

L’unification a laissé échapper des lieux, des architectures, des manières d’habiter plus désirables. Il faut aiguiser son regard pour réapprendre à déceler partout les traces d’un monde doué d’autres qualités : c’est à lui qu’il faut donner sa place, et qu’il s’agit d’étendre avec les moyens techniques de notre siècle, afin qu’il soit à la portée de tous. Des châteaux forts sculptés dans les falaises, de grandes ailes de moulins, une ferme suspendue dans les airs en Ukraine. Si le monde que nous envisageons est une synthèse nouvelle, débarrassé de la propriété capitaliste, il doit nécessairement tendre à la fin des oppositions entre activités manuelles et intellectuelles, en finir avec la division du travail telle que nous la connaissons. À ce titre, entrainer la participation de tous à la construction d’espaces collectifs et individuels, articulés dans une architecture qui permettrait la rencontre.

L’ordre et l’ennui qui caractérisaient les trajets monotones menant du travail au logement, et du logement au travail n’auraient plus lieu d’être. Puisqu’aucun chef ne presserait plus personne, que les machines s’épuiseraient à notre place, on se déplacerait selon ses envies, dans des transports dont la destination serait parfois inconnue. Dans les gares certains trains partiraient au hasard. On pourrait aussi, comme le suggéraient des lettristes dans leur Projet d’embellissements rationnels de la ville de Paris laisser le choix de l’éclairage des rues aux passants, en ajoutant des interrupteurs à tous les réverbères.

Des mégalopoles essentiellement concentrationnaires et bétonnées, associées à de sinistres zones industrielles, passant par les échangeurs d’autoroutes, les grandes villes nous laissent, selon le mot d’Engels, un héritage qu’il faudra beaucoup de temps et de peine pour éliminer. Le développement urbain a pourtant vu naître d’autres idées. Parmi lesquelles par exemple la généralisation de transports en commun adaptés aux particularités géographiques de ces nouveaux lieux : téléphériques et métros aériens pour les terres, péniches et navires remontant le long des fleuves, pour les longues distances ballons dirigeables remplaceraient les avions polluants, et partout, cavaliers et cyclistes. Des anciennes campagnes il faut garder la prédominance de la nature en tous lieux, les villages labyrinthiques et les architectures construites avec le paysage environnant, à l’image des monastères des Météores dans la vallée grecque du Pénée.

D’un point de vue général, tout ce qui a trait à l’uniformisation des modes de vie et à la concentration rationnelle, qu’il s’agisse des barres d’immeubles en ville ou des lotissements en campagne, mériterait d’être dynamité à l’occasion d’une grande fête populaire. À la place, chacun s’attellerait à concevoir le lieu de vie qui était celui de ses rêves d’enfance. Il ne serait pas la prison que sont les logements d’aujourd’hui, dortoirs fermés sur eux-mêmes et leurs habitants, mais partie intégrante d’un vaste terrain de jeu partant des mers, passant par les plaines, allant jusqu’à la montagne.

Les toits et les murs seraient des jardins auxquels on accèderait à loisir par une infinité de passerelles, menant chez les uns et les autres : on construirait ses propres raccourcis, des passages secrets. De cette nature omniprésente : l’abondance de fruits, de céréales, de légumes dont chacun saurait prendre soin, qui seraient à la disposition de tous. Des tyroliennes sur les hauteurs rendraient possible la traversée des quartiers sans avoir à mettre les pieds au sol, on quitterait une cuisine par la fenêtre. Vu d’en bas la circulation des hommes dans les airs se mêlerait au passage des oiseaux. Toutes ces habitations seraient autonomes en énergie par la captation des vents, des courants marins, des rayons du soleil : l’électricité partagée et redistribuée collectivement, prenant appui sur les réseaux déjà à notre disposition, et d’autres qu’il reste à inventer.